Empat Hari bersama Agus Theis (I)

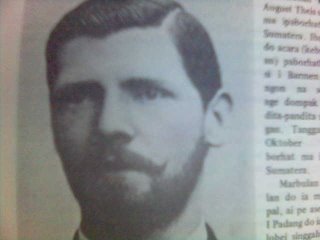

Wajahnya sangat serius. Berkumis. Juga di pipinya tumbuh cambang yang lebat, tapi dicukur rapih. Dengan sorot mata yang tajam tetapi teduh. Ia tidak menatap ke kamera. Malah seperti seorang yang melamun. Atau berpikir? Namanya, Agus Theis. Kadang ditulis August Theis. Berkebangsaan Jerman. Hidup dalam periode 1874-1968. Ia misionaris.

Wajah Agus Theis pertamakali saya lihat pada sebuah foto hitam putih yang sudah usang dan direpro berulang-ulang. Waktu itu, mungkin sekitar 28 tahun lalu, tiba-tiba saja wajahnya jadi begitu populer di rumah kami. Ini memang risiko jika ayah dan ibu jadi pekerja di gereja. Gereja kami di Sarimatondang adalah Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS). Yakni gereja bagi orang-orang suku Batak Simalungun. Dan Agus Theis itu adalah orang yang dianggap pertamakali memberitakan injil di Tanah Simalungun. Maka namanya populer, setidaknya di rumah kami dan di gereja kami. Sebab, kala itu, sedang ada persiapan besar-besaran menyambut Jubileum 75 tahun GKPS.

Saya masih SD ketika itu. Dan sebagai anak sepasang pekerja gereja, tak elok bila saya tak aktif di Sekolah Minggu. Dan karena agak rajin dengar-dengar cerita Bu Guru Sekolah Minggu, rajin pula nguping bocoran sermon (1) yang sekali-dua kali diceritakan ayah-ibu, akhirnya saya tahu siapa Agus Theis itu. Dan saya pun akhirnya mengerti, mengapa gambar-gambarnya banyak bertebaran di rumah kami kala itu. Di selebaran. Di majalah Ambilan Pakon Barita (2). Di buku Parmahan Na Madear (3) . Dan banyak lagi.

Seorang bocah seperti saya punya cara sendiri memamah cerita yang mudah mau pun sulit dia mengerti. Maka ketika orang-orang mengatakan Agus Theis adalah seorang misionaris, seorang pendeta, seorang penginjil, seorang perintis masuknya kristen ke Tanah Simalungun dan seorang bule pula, asosiasi saya lantas mengarah kepada orang-orang bule, yang beberapa kali pernah berkunjung ke kampung kami.

Dulu sekali, saya ingat ada seorang pendeta bule yang datang mengendarai VW kodoknya ke gereja kami. Malamnya ia memutar film, film bisu yang saya lupa ceritanya tentang apa. Sepanjang ia memutarkan film hitam-putih yang gambarnya meloncat-loncat, ia tak henti-henti bicara menceritakan apa yang digambarkan film itu. Kebanyakan kami mengantuk dan lelah melihatnya. Tapi mengingat para orang tua kami tak jua beranjak dari tempat duduknya, kami pun ikut-ikut bertahan. Sebagai 'pelipur lara' kami mengarahkan kekaguman kepada proyektor mini yang tak berhenti berputar, di depan si Pendeta bule. Berputar memancarkan sinar ke layar. Dalam hati kecil, saya berpikir, antik betul ini barang. Kecil, tapi bisa bikin keluar gambar-gambar hidup…..

Pendeta bule lain (4) juga pernah datang ke gereja kami. Ayah saya bahkan memotret dan mengoleksi foto-fotonya. Sebab kakek saya kala itu menjadi 'tuan rumah' karena ia menjadi voorghanger . Dan ia mewakili jemaat, menyerahkan makanan khas Simalungun, berupa ayam panggang yang telah diatur sedemikian rupa. Sebuah lambang penghormatan kepada sang pendeta bule itu.

Saya selalu mengagumi para pendeta bule itu. Bahasa Indonesia dan Bahasa Simalungun mereka, sejauh pendengaran saya, sangat baik dan fasih. Tetapi yang lebih menarik perhatian saya adalah cara mereka berbicara dan ‘merayu’ orang-orang, termasuk kami para anak sekolah minggu. Sudah dapat segera saya merasakan betapa mereka dengan cepat akrab di tengah kami. Dan dengan leluasa pula, mereka menyampaikan pesan mereka.

Bayangan semacam itu lah yang ada dalam pikiran saya ketika melihat gambar-gambar Agus Theis. Bahkan lebih. Di benak saya, Theis bukan lagi sekadar pendeta bule biasa. Ia adalah perintis. Inovator. Orang yang membawa pertama kali berita tentang Terang dari Tuhan ke tanah Simalungun. Apa nggak hebat?

Bayangkan, ia masuk ke Tanah Simalungun, yang kala itu masih sunyi dan miskin. Pendidikan belum ada. Dan Theis tabah, bekerja 18 tahun lebih. Sekarang, Simalungun telah maju, termasuk dengan keberhasilannya mempunyai sebuah gereja suku beranggotakan lebih dari 200 ribu jemaat, tersebar di seantero Indonesia. Kecil bila dibandingkan gereja suku Batak lainnya, tetapi Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) termasuk gereja yang langgeng memelihara keutuhannya. Tida ada konflik yang berarti.

Tak mengherakan bila sejak kecil, sejak pertamakali melihat dan mengenal nama Agus Theis. Nama itu terus melekat di benak saya. Bahkan dalam sebuah acara pertemuan sekolah Minggu, saya pernah mendapat hadiah kecil gara-gara saya bisa menjawab pertanyaan kuis yang jawabannya adalah Agus Theis.

Kini usia saya hampir 40 tahun. Sebuah perjalanan pulang kampung membawa saya kepada kenangan tentang Agus Theis itu. Gara-garanya adalah sebuah buku yang secara tak sengaja diberikan ayah saya, karena saya meminta dia memberikan koleksi bukunya tentang Simalungun. Biografi Agus Theis, ternyata ada diantara koleksinya itu. Dan saya membawanya ke rumah saya di Jakarta.

Buku berjudul Riwayat Hidup Pandita August Theis (Missionar Voller Hoffnung). Ditulis oleh Pdt A. Munthe MTh, terbit tahun 1987 oleh Kolportase GKPS. Dalam Bahasa Indonesia, judul buku itu berarti Pendeta yang Penuh Pengharapan.

Saya tak bisa menahan keinginan saya untuk membaca buku ini, yang ditulis dalam Bahasa Simalungun. Begitu besar keinginan menyerap semua isinya dan ingin membagikan kepada sebanyak mungkin orang, sampai-sampai saya berkhayal. Agus Theis hidup kembali. Segar bugar dalam usianya yang ke 132 tahun. Ia bukan saja sehat, tapi bertambah pintar. Bisa berbahasa Indonesia dengan citarasa anak muda Jakarta. Dan ia bisa mengoperasikan internet. Dan karena itu pula, ia mengunjungi blog pribadi saya, THE BEAUTIFUL SARIMATONDANG yang beralamat di http://sarimatondang.blogspot.com.

Saya tidak tahu apa yang membawanya menyinggahi blog itu. Apakah karena ia membaca adanya cerita tentang kampung halaman saya yang ada di Kabupaten Simalungun?

Dalam khayalan saya itu, ia ternyata tak hanya singgah. Di blog itu ia membubuhkan komentarnya. Sangat pendek: “Seandainya dulu saya sempat ke sana, ke Sarimatondang yang beautiful....” Di belakang komentarnya itu ia menyebutkan namanya. Dan juga alamat emailnya: agustheis1903@yahoo.com.

Saya tersentak.

Hari itu juga saya mengirimkan email kepadanya. Meminta ingin berbincang-bincang. Dan karena saya tidak tahu ia berada dimana dan tidak punya nomor telepon yang dapat dihubungi, saya minta saja dia berbincang dengan saya, lewat Yahoo Messenger, seperti kebiasaan yang dilakukan anak-anak muda sekarang.

Tak dinyana ia menyetujui. Dan ia pun menentukan waktunya.

Maka kami berbincang-bincang secara online. Chating, kata anak-anak muda sekarang. Dan saya mencatat percakapan kami itu, seperti ini.

Chating dengan Agus Theis:

Hari Pertama

ebenezersiadari: Selamat malam Om Theis.

agustheis1903: Malam, Pak Eben.

ebenezersiadari: Uuups, Om jangan panggil saya Pak, dong. Eben saja. Biar lebih akrab.:-))

agustheis1903: Eben sendiri kenapa panggil saya Om?

ebenezersiadari: Soalnya, wajah Om yang selalu saya ingat adalah wajah Om waktu muda. Rambutnya disisir belah pinggir ke kiri. Rapi. Ada brewoknya yang juga rapi. Untuk orang seperti itu sih, cocoknya dipanggil Om saja. Handsome.

agustheis1903: Oh ya?. Boleh juga itu. Biar saya tetap merasa muda, begitu maksud Eben?

ebenezersiadari: Itu antara lain. Tapi ada yang lebih penting lagi Om. Om dalam Bahasa Simalungun padanannya adalah Tulang. Adik atau kakak laki-laki dari ibu kita. Kita selalu diajarkan untuk selalu hormat kepada Tulang. Tulang berarti panggilan yang sangat mulia. Tapi pada saat yang sama, mengandung hubungan yang penuh kasih dan mesra. Sebab, ada pepatah Toba bilang, Amak do rere, Anak do ibebere.

agustheis1903: Saya lama di Sigumpar Ben, jadi saya tahu artinya itu. Tapi saya coba tes Eben, apakah kamu tahu juga artinya itu?

ebenezersiadari: Hehehe, bagi orang Batak, anak dan keponakan itu sama posisinya dalam mendapatkan kasih sayang. Itu sebabnya saya panggil Om Theis Om. Sebab, sudah lumrah seorang keponakan bermanja-manja kepada Om atau Tulangnya. Kalau seorang keponakan salah, kurang ajar, boleh lah didamprat. Tapi dampratannya itu pasti dampratan kasih sayang. Apalagi, Tulang lah yang paling awal ‘meludahi’ kepala kita, kan Om? Itu tuh, waktu dia menyemburkan ludahnya setelah mengunyah sirih ke kepala kita. Pertanda ‘perlindungan,’ berkat, dan kasih sayang. Masih ingat nggak Om?

agustheis1903: Hehehe, saya senang Eben menggugah lagi memori saya tentang hal semacam ini. Tapi, boleh juga saya ingatkan. Eben memanggil saya Om atau Tulang, bukan karena berharap saya punya anak perempuan untuk dijadikan pariban buat adik-adik atau saudaramu, bukan?. Soalnya anak-anak saya malah sudah pada punya cucu.:-))

ebenezersiadari: Ah, Om bisa saja. Nggak nyangka kalau bisa bercanda. Saya kira Om seserius wajahnya di foto.

agustheis1903: Apa memang ada orang yang wajahnya siang-malam seserius di foto?

ebenezersiadari: Siapa tau Om.

agustheis1903: Saya sudah baca emailmu. Itu makanya saya online sekarang.

ebenezersiadari: Terimakasih Om. Oh ya, terimakasih juga telah berkunjung ke THE BEAUTIFUL SARIMATONDANG. Mudah-mudahan Om menemukan hal yang menyenangkan di sana. :-))

agustheis1903: Ya,ya, ya. Saya gembira mendengar cerita tentang kampung halamanmu itu. Terutama cerita tentang GKPS dan sekolah minggu di sana. Seandainya waktu boleh saya putar kembali, saya ingin dan seharusnya rajin berkunjung ke sana tempo hari. Seandainya saya datang ke sana, apa masih ada yang ingat nama saya?

ebenezersiadari: Pasti Om. Nama Om sangat populer. Setidaknya begitulah ketika saya masih sekolah minggu dulu.

agustheis1903: Syukurlah. Saya selalu percaya, kalau kita sungguh-sungguh, benih yang kita tanam pada saatnya akan kita tuai juga. Saya berharap di Sarimatondang benih itu sudah berbuah, dan pada saat yang sama, benih-benih berikutnya tak lupa pula untuk terus disemai.

ebenezersiadari: Om mulai serius nih. Ngomong-ngomong soal tuaian, saya jadi ingat ayat yang konon Om bacakan ketika pertamakali tiba di Pematang Raya dalam rangka ditugaskan di sana. Dan ayat itu sampai kini masih sering diulang-ulang di GKPS. Ayat itu bicara tentang menuai juga.

agustheis1903: Saya pun tak pernah lupa ayat itu…. Dari Johannes 4:35. Bunyinya dalam Bahasa Simalungun pun selalu saya ingat, yakni: Mangkawah ma hanima, tonggor hanima ma juma in, domma gorsing, boi ma sabion.”

ebenezersiadari: Apa memang padi sedang menguning ketika itu Om? (Bercanda nih :-)))

agustheis1903: Boleh juga senda-guraumu. Saya memang belum sempat berkeliling melihat sawah-sawah di sana ketika tiba :-)). Dan belakangan saya tahu, belum ada sawah di Pamatang Raya ketika itu. Tapi di dalam hati saya bisa melihat bahwa orang Simalungun kala itu benar-benar membutuhkan Terang. Baik Terang dalam arti pencerahan jiwa mereka, pencerahan untuk memperkenalkan Kasih Tuhan kepada mereka. Di sisi lain, mereka perlu juga dicerahkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Agar bisa mendapatkan penghidupan yang lebih layak, lebih maju dan lebih menjanjikan pengharapan.

ebenezersiadari: Kita sedang bicara tentang Simalungun tahun 1903 ini ya?

agustheis1903: Ya ialah. Masa zaman sekarang? Kalau sekarang sih, yang saya dengar-dengar, sudah hebat. Eben sendiri sudah bisa chatting dengan saya begini, apakah ini bukan cerminan kemajuan orang Simalungun juga? Itu tentu beda dengan zaman ketika saya pertama kali ditempatkan di Raya. Seingat saya, daerah itu kala itu, masih terasa sunyi. Paling tidak bila dibandingkan dengan beberapa daerah di Toba yang sudah pernah saya kenal. Penduduknya berpencar di ladang-ladang karena mereka memang tinggal dan menempati ladang mereka masing-masing. Mereka mendirikan gubuk mereka di tengah ladang. Siang dan malam mereka menjagainya. Siang hari mereka menjagainya dari serbuan burung. Malam hari mengawalnya dari serangan babi hutan. Belum ada persawahan berpengairan kala itu. Masih berupa sawah kering, atau sawah darat. Itu sebabnya, mereka kerap berpindah-pindah ladang. Sebab hanya kira-kira empat tahun saja tanaman mereka bisa subur dan memberi hasil di satu ladang. Setelah itu mereka harus berpindah lagi.

ebenezersiadari: Penghidupan yang memang benar-benar masih gelap, ya?

agustheis1903: Eben boleh mengatakan itu dari sudut pandangmu hari ini. Tapi bahkan dari sudut pandang saya kala itu pun, memang masih gelap. Apalagi daerah Simalungun masih sulit dicapai. Tidak ada jalan yang cukup besar. Hutan dan harimau masih banyak di kawasan ini dan itu mengerikan. Kalau hanya membayangkan kesulitan yang akan saya hadapi, mungkin saya akan menyerah saja. Tapi saya sadar, saya datang ke daerah Anda itu bukan untuk tamasya. Juga bukan oleh kekuatan saya sendiri. Lagipula, sejak masih muda dulu saya sudah banyak mendengar tentang bagaimana keadaan ‘ladang yang siap dituai’ itu. Jadi saya sudah mempersiapkan diri. Saya mengandalkanNya. Saya juga tahu, kawan-kawan misionaris lainnya, terutama bos saya, Pak Nommensen, mendukung usaha-usaha yang saya lakukan.

ebenezersiadari1903: Jika saya membayangkannya, alangkah muramnya kehidupan kala itu Om. Saya tidak bisa membayangkan, bagaimana para penduduk kala itu bisa menerima orang asing. Bisa menghibur diri. Apakah bercocok tanam itu mereka anggap hiburan juga?

agustheis1903: Ironisnya, Eben, hiburan mereka justru datangnya dari dunia gelap. Misalnya judi. Agak mengherankan saya juga, bahwa masyarakat kala itu sudah keranjingan berjudi. Mereka berjudi melawan kampung lain. Pertandingan itu bisa berlangsung siang-malam, sampai mereka lupa bekerja. Kala di pasar, mereka berjudi bahkan sampai menggadaikan apa saja, termasuk diri mereka sendiri. Mereka yang kalah biasanya meminjam uang dari orang-orang kaya. Tetapi sebentar saja uang pinjaman itu segera habis karena kalah lagi. Kekalahan yang terus-menerus, menyebabkan mereka tak bisa membayar utang. Dan akhirnya mereka menjadi budak orang-orang kaya, tempatnya meminjam uang itu.

ebenezersiadari: Sedih sekali, Om.

agustheis1903: Saya kira memang ya, Eben. Tapi jangan berkecil hati. Kegelapan semacam itu bukan hanya monopoli Simalungun saja kala itu. Saya kira itu terjadi dimana pun, pada zaman itu dengan keadaan hidup yang begitu. Itu sebabnya kita perlu membawa Terang itu kepada mereka.

ebenezersiadari: Apakah Om sendiri sudah membayangkan kengerian yang demikian itu, sebelum ditempatkan ke Simalungun?

agustheis1903: Sedikit banyak saya sudah dengar sebelumnya. Bos saya Nommensen, sebelum saya ditempatkan di Simalungun, sudah pernah mengirimkan orang untuk meneliti daerah Simalungun. Kalau saya tak salah ingat, pada 3-8 Februari 1903 ada rapat para pendeta di Laguboti. Kala itu sudah diputuskan agar ada misi zending ke Simalungun. Nommensen ketika itu sudah menjadi Ephorus dan berkantor di Sigumpar, Tapanuli Utara. Ia pun mengirimkan surat ke direktur zending RMG (lembaga zending Jerman) di Barmen agar menyetujui misi itu. Lalu pada 3-3-1903, Nommensen mengirimkan Pendeta Guillaume, Pdt Simon, Pdt Meisel untuk mengunjungi Simalungun, sekaligus mencoba berbicara dengan Raja-raja Simalungun.

ebenezersiadari: Wah, kalau lihat tanggal keberangkatan para pendeta itu, 3-3-(19)03, itu angka hoki tuh Om....

agustheis1903: Wadduh, Eben kok banyak bercandanya ya? Saya sedang serius ini.

ebenezersiadari: Sorry Om.

agustheis1903: Jadi jauh sebelum saya ditempatkan ke Simalungun, sudah ada banyak informasi tentang Simalungun. Antara lain dari Pdt Guillaume tadi, yang menangani Tanah Karo. Belakangan saya juga tahu bahwa Nommensen dalam suratnya ke Barmen, sudah menggambarkan sedemikian rupa tentang Simalungun itu. Dalam suratnya itu, Nommensen mengemukakan rencananya untuk membuka misi ke tiga daerah baru, yakni Samosir, Simalungun dan Dairi. Nommensen juga meminta agar segera lah ditempatkan misionaris di sana.

ebenezersiadari: Apakah Om sudah tahu, Om lah yang akan ditempatkan di sana?

Agustheis1903: Belum. Waktu itu, Nommensen lah yang menentukan penempatan misionaris. Dan dugaan saya, ketika oleh RMG saya dikirimkan ke Indonesia, Nommensen juga belum tahu siapa saya dan apakah kemampuan saya cocok untuk menangani Simalungun. Hanya saja, waktu itu Nommensen dalam suratnya menekankan bahwa hendaknya misionaris yang akan ditempatkan di daerah-daerah baru tadi, adalah orang yang tahan banting. Saya masih ingat bunyi suratnya itu. Begini: “Hendaklah orangnya sangat rajin, tidak cepat naik darah tetapi penyabar, ramah, rela mengabdikan dirinya dan pengasih; Jangan pula seperti orang yang berlebih-lebihan, yakni berlebihan semangatnya pada suatu ketika tetapi sebentar kemudian bisa langsung putus asa manakala menemukan sesuatu yang tidak cocok dengan perasaannya. Hendaklah ia orang yang percaya benar kepada firman Tuhan seperti Abraham, yang pergi ke Bukit Moria untuk mempersembahkan anaknya, tapi walau pun begitu, ia masih tetap berkata kepada pembantunya:’ pulang kok kami nanti.’ “

ebenezersiadari: Saya benar-benar baru tahu bahwa penempatan seorang missionaris itu sampai mempertimbangkan hal-hal semacam ini, Om. Semula saya kira hal semacam ini hanya jadi urusan direktur SDM di perusahaan-perusahaan multinasional saja…

agustheis1903: Kalau melihat medan yang harus dituai itu, Ben, keseriusan Nommensen itu memang pada tempatnya.

ebenezersiadari: Dan, orang yang dianggap pantas ditempatkan di Simalungun adalah Om sendiri...

agustheis1903: Mudah-mudahan Nommensen mengutus saya karena ia berpikir begitu. :-))

ebenezersiadari: Cerita dong Om, bagaimana Anda bekerja, dengan kondisi yang gelap begitu.

agustheis1903: Boleh. Tapi kalau kita lanjutkan besok saja bagaimana? Kita kelihatannya sudah terlalu lama. Mata saya sudah berair dipanteng terus ke layar monitor. Besok saja. Saya janji. Besok ya, di jam yang sama?

ebenezersiadari: Ok deh Om. Sampai besok. Saya juga ada hal lain yang masih harus saya bereskan. Janji ya Om?

agustheis1903: Ok

(C) Eben Ezer Siadari

Lanjut ke:

Chating dengan Agus Theis: Hari Kedua

Chating dengan Agus Theis: Hari Ketiga

Chating dengan Agus Theis: Hari Keempat (terakhir)

Catatan kaki:

(1) Sermon adalah semacam pertemuan rutin setiap minggu. Mempersiapkan para anggota majelis jemaat, khususnya pengkhotbah akan tema khotbah pada minggu depannya.

(2) Ambilan pakon Barita, yang berarti Khotbah dan Kabar adalah majalah intern GKPS, terbit bulanan. Didalamnya berisi berita seputar GKPS berikut tema, bahan dan uraian khotbah dalam satu bulan.

(3) Parmahan Namadear berarti Gembala yang Baik adalah buku renungan harian satu tahun penuh dalam Bahasa Simalungun

(4) Belakangan saya tahu namanya adalah Pdt Tappenbeck.

Blog ini merupakan bagian dari THE BEAUTIFUL SARIMATONDANG